簡単に説明すると、タイルや石には目に見えていない無数の隙間がありその隙間が詰まる事により床が滑りやすくなります。それを、適正な溶剤を使用して無数の詰まってしまった隙間をわずかに広げる事により詰まっている原因の物質を出してしまって、滑りを止めるという工法です。

本当のメカニズムはもっと複雑ですが、ご興味のある方は下記をご覧ください。

⇩⇩⇩⇩⇩⇩

『ME工法』の詳しい特徴

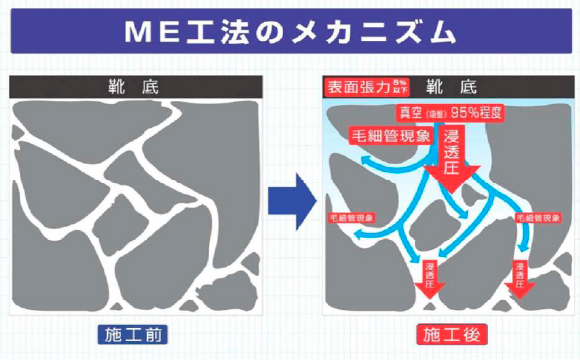

床材の粒子構造の隙間を数マイクロメートル(㎛)広げ、床材表面ををスタッドレス化に仕上げることで、

濡れた際に足の裏や履物により外圧がかかる所の床材表面に吸盤状態が発生して滑りにくい状態にする施工法です。

ME工法は1次溶剤、2次溶剤を使用して施工します。

人が歩く時の踏み込みによって水や空気が床材内部に押し込まれて、床材内部に滞留している水や空気が移動し外圧のかかっていない別の場所で放出されることにより起こる効果で滑りを抑制します。

滑りの原因となる水を利用して滑りを止めるため、水に濡れた際に非常に高い効果を発揮します。

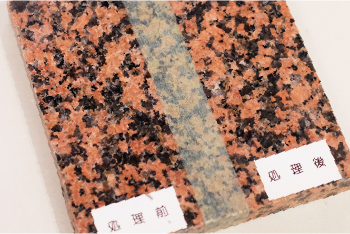

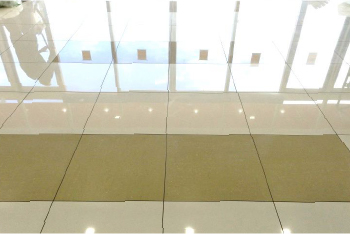

弊社では95%以上の美観維持率を最低基準としています。

床材の種類や現場環境に合わせて滑り止め溶剤を調合・製造(オーダーメイド)することで、どんな床材でも美観損失を最小限に抑えることができます。

ME工法の真髄といえる特徴です。

300㎡〜500㎡なら最短3〜4時間。1000㎡なら約1日で完了します。ME工法の強みは、滑り止め溶剤にあります。床材に“最も適合”したものを製造するため、塗布時間や反応時間に左右されずに作業を進めることができます。

| 300㎡~500㎡ |

| 3~4時間 |

| 作業員4名(管理監督1名含む) |

| 1,000㎡~ |

| 1日以内 |

| 作業員4名(管理監督1名含む) |

※ 施工場所、施工条件により異なります。

特別な機械を使うことなく、一般的な床清掃レベルの機材のみで施工できます。各都道府県での排水基準値(水質汚濁防止法)範囲内での中和処理を行い排水するため安心・安全です。

弊社が推奨する適切な日常メンテンナンスにより10年レベルで維持が可能です。

各現場に合わせたメンテンナンスマニュアルを作成し、具体的な洗浄方法まで現場に落とし込むため、ルーティーン化しやすく効果維持を長期化できます。メンテンナンスマニュアルという処方箋をもって維持管理し、滑りを抑制します。

各現場の床材の性質や、現場の環境に合わせて最適な溶剤をオーダーメイドで製造しています。適合していない溶剤で施工すると、滑り止めの効果が弱くなったり、床材が白化したり汚れやすくなるなどの問題が発生することがあります。

滑り止め施工と同時に、床材内部から汚れを浮かして除去します。内部から汚れが取れるので床が綺麗になります。

『滑り』が止まるメカニズム

『スタッドレス化による吸盤状態の発生』

オーダーメイド施工溶剤によって、床材に元々ある隙間を広げてスタッドレス化に仕上げ、床材に踏み込みなど外圧によって水や空気が床材に押し込まれ、床材内部に滞留している水や空気が移動して放出されることで起こる吸盤効果により滑りが止まります。

ME工法の基本は、床材の結合した粒子の組成構造・基本成分を理解し想定するところにあります。

どんな床材でもミクロレベルで粒子構造間の微細な隙間があります。その隙間を溶剤の反応で溶かし少し広げることで水・空気の通り道ができ、スタッドレス化し吸盤状態が発生します。

『美観維持』はなぜできる?

『適合した溶剤で、最適な大きさの隙間を広げるため』

床材によって隙間の大きさや量は異なります。

例えば、高密度粒子で精製されたセラミックタイルの鏡面仕上げは、超微細な隙間しかありません。超微細な隙間は、そのまま光沢という美観につながっています。つまり、隙間を広げすぎると、表面粒子が多く損傷し(荒れの発生)、光沢や色合いが変わってしまいます。

溶剤が適合していないと、隙間を必要以上に拡げてしまうため、施工前とはほど遠い美観になります。

床材、現場環境によっては、市場に出回っている溶剤で施工すると、滑りは抑制できても、床材の光沢、質感、色合いが大きく変化・損失します。溶剤、床材の技術・理解不足が光沢損失、変色、白化現象などの大きなトラブルになります。

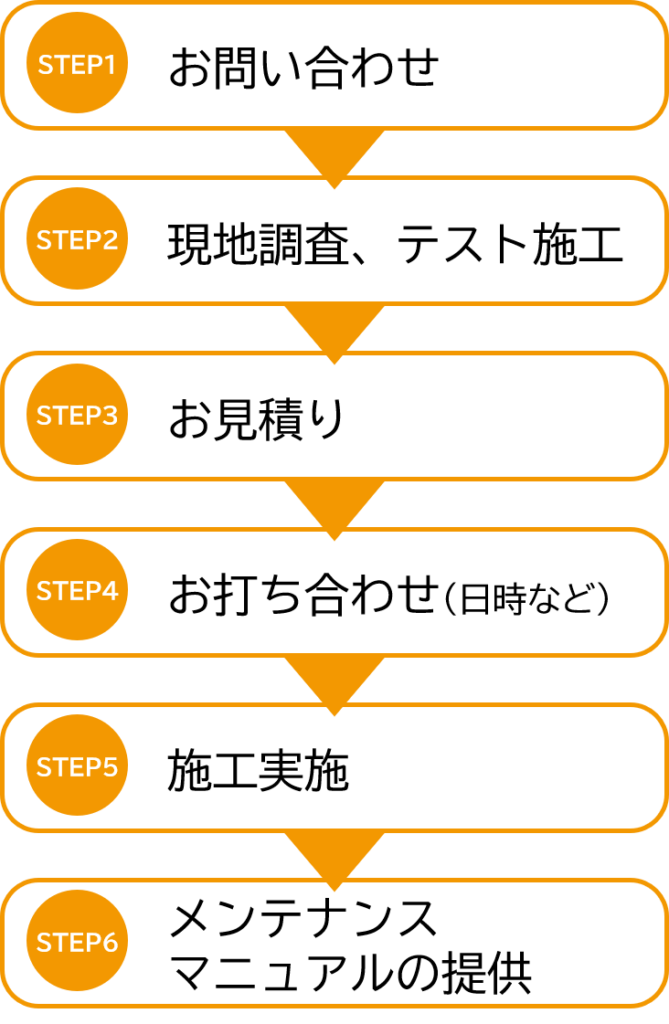

施工までの流れ

施工の流れ

埃、汚れ、スケールの除去など、床材の下地処理を行います。新設の床でも見ない汚れが付着しています。滑り止め溶剤が反応しやすいように、洗いなどで処理します。

床材・現場に“適合”した滑り止め溶剤を塗布します。 “適合”しているため、塗布時間や反応時間に左右されず乾いてしまっても問題ありませんので、効率よく施工が進行します。

環境への影響を最小限にするため、及び洗浄のために中和処理をします。環境への影響は、各法令基準内のPH値に収め、環境への配慮を重要視しています。

私どもの基本では、中和処理の次の工程として洗浄工程がありますが、洗浄効果を持つ中和剤を使用しているため、次の洗浄で使用する洗浄剤の助けになる働きをしてくれます。

水洗い、または油脂成分が床内から発生する場合はアルカリ洗浄剤で洗浄します。廃水処理については、近い将来排水規準および処理方法など重要なテーマとなるのは必然です。弊社では、一部床材で施工可能な塗るだけで滑りが止まる溶剤があります。光沢・色相はそのままです。残留物があっても蒸散しますので安心安全です。また、表面の残留物は拭き取るだけでOKです。

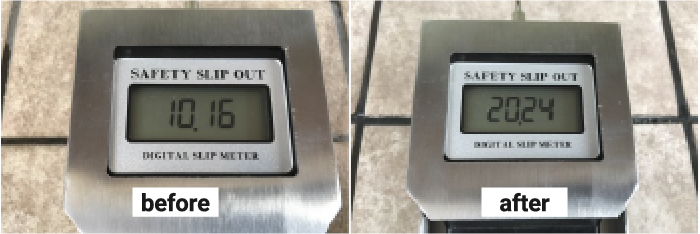

作業後、静摩擦測定を行います。

測定にはPPDスリップメーターを使用して施工前後を相対比較します。どれだけ向上したかを数字で示し、施工前と比較してどれだけ滑りにくくなったのかを数字で「目安」として表します。目安とした数字は、防滑施工直後の向上性、経過後のデータ、メンテナンス時期の目安として使用します。